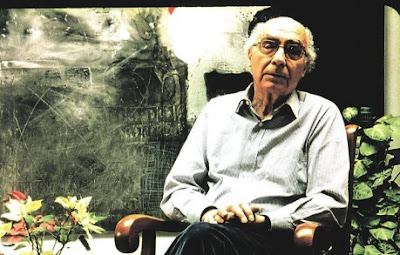

11- Obra ensaística de Jorge Luis Borges:

Creio que juntados todos os títulos ensaísticos de Borges daria para preencher um livro de 900 páginas. Tenho a maior parte desses ensaios pela coleção das Obras Completas lançado pela editora Globo (que todos sabem não serem as obras completas realmente), e não sei se alguma editora no mundo já teve a ideia de compilar separadamente essas peças. Os escritos sobre literatura, os deliciosos prólogos, as palestras sobre a cegueira, o livro, a imortalidade, o conto policial e Emanuel Swedenborg, são presenças constantes na minha vida, de maneiras que eu releio-os com muito mais frequência do que releio os contos de Borges. Cada uma dessas páginas é um desfrute e uma abundância e um recolhimento, e uma muitas vezes insuspeita, para o leitor que só conhece os contos, intimidade com Borges. Vejo muitos autores ou articulistas cometendo o erro de escreverem sobre um Borges sisudo e com gosto hermeticamente aristocrático, e percebo que estes ou leram demasiadamente mal o argentino, ou se deixaram levar, em suas poucas aproximações ao autor de O Aleph, pelo senso comum que assimila grandes escritores a esfinges indevassáveis. É o caso de Joca Terron, em um texto postado no site da Companhia das Letras, que coloca Borges como uma criança confinada na biblioteca inglesa de seu pai, uma criancinha pontificada por leituras de Schopenhauer e os cabalistas judaicos. Nada mais na contra-mão ao que Borges era. O Borges ensaísta é um apaixonado por literatura pulp-fiction, um místico platônico, e um inovador genial que criou um humor único para falar numa ultra-concisão de um por um dos inumeráveis livros em sua biblioteca. Tenho maravilhosos tons borgeanos desses textos em minha viva lembrança, como associar as noites de frio àquela noite em que passei lendo Borges falar de Auguste Dupin, o detetive de Poe, andando por uma Paris transformada em uma Londres enevoada e soturna. São tão bons esses textos quanto as fantasias milenares das Mil e uma noites. (Agora vendo, o volume 4 das Obras Completas é só de ensaios.)

12- Danúbio, de Claudio Magris:

Outra obra da qual já comentei muito por aqui. Não há como definir esse livro. É uma imersão intensa e uma experiência sem igual em uma alta literatura, um livro carregado de ternura, estoicismo, sabedoria, poesia, humanismo, com variadas levas de insights sublimes sobre vida de escritores médio-europeus_ o capítulo sobre o sanatório em que Kafka passou seus últimos dias de vida é de arrepiar. Magris escreve com a sonoridade de Borges, aprendido a dizer muitas coisas em pouco espaço, e com a percuciência dos escritores clássicos da primeira metade do século XX _ às vezes soa como Andre Malraux e como Thomas Mann. Muitas vezes o texto toca tão fundo, que me vi limpando uma lágrima do rosto. Tive muitas horas de felicidade com esse livro: ele conseguiu me abstrair do mundo e me fazer crer que poderia refugiar em definitivo dentro dele.

13- Longe, e há muito tempo, de W. H. Hudson:

A Cia das Letras, que se aventura com certa ousadia em vários projetos inusitados de publicações (para nossa alegria), poderia lançar uma coleção de grandes livros esquecidos, de bolso, com capa escura de cartolina que se pudesse ver de longe nos fundos da livraria: uma coleção Olvido, ou Olvidados, ou Vozes Mortas, algo assim que o publicitário competente poderia melhorar. Um dos títulos dessa hipotética coleção poderia, com certeza, ser este. Trata-se das memórias da infância e da juventude de William Henry Hudson, escritor nascido argentino mas erradicado na Inglaterra. Conheci este livro através da lista dos melhores livros do leitor Ernest Hemingway (uma lista que vale a pena ler cada item), e tive a sorte milagrosa de encontrá-lo há vinte anos em um sebo, em uma inacreditável edição brasileira. Li-o embevecido, assustado diante algo tão bom. O livro fala da época feliz em que o menino Hudson viveu nas estâncias argentinas, em companhia de gaúchos bravos mas ternos. Tem descrições de pessoas e paisagens que são de matar: como a da vez em que o garoto Hudson encontra um escravo torturado amarrado dentro do celeiro de seu avô; a do mendigo em trapos que ano em ano passa pela estância, altivamente pedindo comida. É um livro que traz um solo de violoncelo belíssimo, e deve ser lido à meia luz confortável, sabendo que a vida é uma aventura. Um livro crivado de uma saudade tão persistente quanto a traça que perfurou da primeira à última página de meu exemplar de capa dura.

14- Rumo à Estação Finlândia, de Edmund Wilson:

Este livro fala de uma Távola Redonda: a irmandade utópica de revolucionários combatentes de uma época ingênua em que eles lutavam por um mundo melhor, por melhores qualidades de vida, pelo fim da opressão, e pela ascensão espiritual e material da humanidade. É um belíssimo livro, escrito pelo grande escritor que é Wilson, e traz tudo que se deve saber sobre as grandes ideias libertárias da esquerda, antes que a esquerda fosse prostituída pelos políticos, partidos e teóricos acadêmicos.

15- Bilhões e bilhões, de Carl Sagan:

Este livro mostra o quanto estamos na infância do pensamento. Eu fico observando minha filha "ler", folheando os livros e recontando na linguagem de 3 anos dela o que eu e sua mãe lhe contamos das historinhas, e me vem o pensamento de também eu ser observado em minhas leituras por algum ser posicionado bem avante na escala da compreensão, assim como eu estou à frente da compreensão de uma criança de 3 anos. Escrito com o respeito de Sagan pelo mistério, desse ateu convicto mais religioso entre os cientistas divulgadores da ciência.

16- Olhos de madeira, de Carlo Ginzburg:

Um de meus teóricos da História preferidos, em seu melhor livro. Aqui, um estudo sobre a forma como a distância, a geografia e o estranhamento cultural e étnico definem os preconceitos, as incompreensões e os ódios humanos. Imprescindível.

17- Pós-guerra, de Tony Judt:

Há uma resenha dele por aí no blog.

18- Sobre História, de Eric Hobsbawn:

Ensaios sobre humanismo, marxismo, a visão ideal da História como disciplina secular de entendimento do mundo e elemento minorizador de exclusões. Meu exemplar está ilegível com tantos sublinhamentos e escritos às margens.

19- Homens em tempos sombrios, de Hannah Arendt:

Retratos impagáveis feitos pela Arendt de Kafka, Brecht, e muita gente boa ou não tão boa assim. Como sempre em se tratando da Arendt, o resultado transcende o propósito. Um livro magnífico.

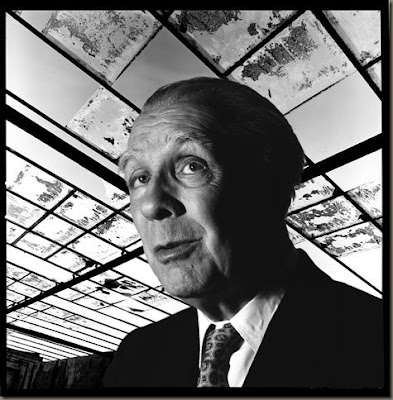

20- A consciência das palavras, de Elias Canetti:

Só um dos ensaios, de mais de cem páginas, inserido neste volume com o título "Cartas de Kafka a Felice Bauer" já torna esta obra monumental. Trata-se de um dos textos mais brilhantes de Canetti, e um dos dois maiores estudos sobre Kafka _ o outro é de Benjamin, e está na lista anterior. Mas esta preciosidade de livro tem muitos outros tesouros sobre literatura e sobre a seriedade como o autor usava a palavra.

.jpg)